Его поставили в один ряд с Шукшиным, Астафьевым, Распутиным… И, может быть, кто-то захочет с этим поспорить, но только не почитатели таланта Владимира Топилина.

У поклонников творчества Владимира Степановича нет никаких сомнений в том, что одно из красноярских издательств сделало правильный выбор.

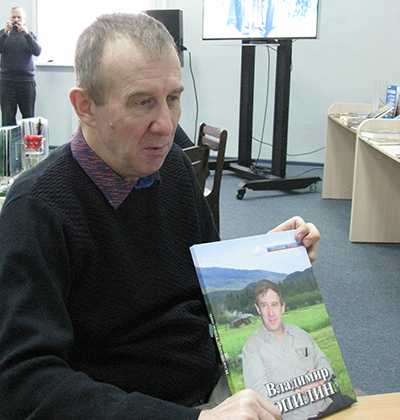

— Владимир Степанович, недавно в Абакане прошла презентация фотоальбома, посвящённого вам. В серии «Достояние России» вы оказались в одном ряду с Василием Макаровичем Шукшиным, Виктором Петровичем Астафьевым, Валентином Григорьевичем Распутиным. С чем вас и поздравляю. Я понимаю, что вас к литературному творчеству подтолкнули жизненные обстоятельства, но если бы не та травма на охоте, занялись бы вы написанием книг?

— Всё, наверное, так бы и сложилось, или почти так же, даже если бы не тот случай в 1996-м, который усадил меня в инвалидную коляску. Издатель, писатель Анатолий Петрович Статейнов, например, считает, что я всё равно рано или поздно пришёл бы к писательской деятельности. Только гораздо позже. Возможно, на пенсии, когда появилось бы свободное время. Потому что в достаточно суровое время, которое мы переживали и переживаем, довольно тяжело себя найти. Большинство людей в нашей стране не живёт, а выживает. Вот так бы и я тащил на себе груз ответственности за семью, за родных. Мог работать тем же дальнобойщиком, потому что у меня профессия техник-механик. Скорее всего, да, работал бы по профессии. Но никак не писал. А если бы и взялся за мемуары, так это уже после выхода на пенсию.

— На каких авторах вы выросли? Может быть, на том же Астафьеве, о котором шла речь на презентации фотоальбома «Владимир Топилин».

— Моя любовь к тайге ограничила, если можно так сказать, круг писателей. Астафьев, Федосеев, Ошаров, Чмыхало, Арсеньев… У них там что: село, природа, тайга, таёжники... Вот и мне были интересны все эти истории, связанные с Сибирью, с глубинкой, с тяжёлыми жизненными ситуациями, которые переносили и переносят до сих пор люди. Поэтому вся моя творческая деятельность такая вот несколько однобокая. И мне наиболее интересна история, а не день сегодняшний.

А копаться в исторических документах помогают работники Минусинского архива, музея имени Мартьянова. Мне же надо хоть как-то опираться на даты, на конкретные судьбы людей. А дальше уж куда кривая выведет.

— Сколько времени уходит на написание одной книги?

— Я пишу очень медленно. В среднем уходит года полтора. В день, если меня никто не отвлекает, — в пределах двух страниц. Переосмысление, обдумывание, сопоставление… Это довольно тяжело даётся. Не бывает так, чтобы раз — и попёрло, и 80 страниц набабахал.

— А вы помните свой первый рассказ?

— Помню. Он вошёл потом в книгу «Когда цветут эдельвейсы». Назывался «Фляга». Про то, как наши, чибижекские, мужики украли флягу с брагой и увезли её в тайгу. Я же сам родом из посёлка Чибижек Красноярского края.

После этого пошли небольшенькие рассказы. В большинстве своём воспоминания людей — соседей, друзей, знакомых. Один мой друг — профессиональный охотник — рассказал историю о том, как он в старые добрые советские времена занимался соболёвкой. Увёз на вертолёте девушку, и четыре месяца в тайге они жили.

— То есть все ваши книги основаны на реальных историях.

— Да, практически все. Далеко не буду бегать — книга «Немтырь». Однажды позвонили мне из редакции минусинской газеты «Власть труда» и сказали: «Володя, с тобой человек хочет встретиться». «Пожалуйста, пусть приходит». Пришёл Валерий Дмитриевич Лобов. Он, будучи участковым Уярского района, был направлен в 1953 году освидетельствовать человека, который вышел из тайги без документов. Обыкновенный пацан в 17 лет ушёл в тайгу. Ушёл от расстрела. Репрессии, 1937 год — все мы знаем эти кровавые страницы истории. Прожил в тайге он 16 лет. История реальная. В Латвии о ней сейчас много говорят. Даже поступило предложение перевести книгу на латышский язык. Потому что герой — латыш по имени Янис. Или вот «Остров «Тайна». Эта книга — о раскулачивании крестьянских хозяйств в 30-е годы. Людей перевозили с одного места на другое, давали в руки пилу и топор: как хотите, так и выживайте.

— Какая из ваших 12 книг вам легко или, наоборот, наиболее тяжело далась?

— Они все мне дороги, как пальцы на руках. И каждая из них давалась довольно тяжело.

А ещё журналисты на посошок любят спрашивать: какая самая любимая книга? Это та книга, которую я ещё не написал.

— Да, именно так любят отвечать писатели. Владимир Степанович, а вы не пробовали брать другие темы — не сельские, не таёжные… Тайга тайгой, но вы же всё-таки служили пограничником. Просто непаханное поле...

— Корабль «Орёл», на котором я служил, до сих пор бороздит моря и океаны. Хотел бы я написать о морской службе? Тема эта очень хорошая. Да, наверное, я об этом всё-таки напишу. Служба на флоте — это дисциплина, братство, порядочность... Это когда с ног на голову ставится твоё восприятие жизни, отношение к людям.

— Каким-то образом поддерживаете отношения с сослуживцами?

— Не просто поддерживаем отношения с помощью переписки, но ещё и встречаемся. Я на протяжении последних четырёх лет приезжаю в Новосибирск на встречи с читателями. Их организовывает Виктор Веселов, с которым мы вместе служили на корабле. Именно он нашёл через Интернет более 400 человек по всей России, кто проходил службу на «Орле». И со всеми он переписывается, организовывает встречи. По мере возможности и я с ними встречаюсь.

— На презентации вы сказали, что уже практически дописали второй том книги «Хозяин спиртоносной тропы».

— Ещё не закончена. Но буду стараться. Дай бог здоровья. Одно могу сказать: самое грандиозное уже позади. Просто вот эти частые встречи отнимают много времени.

— Но и без таких встреч нельзя обходиться. Любого автора они подпитывают, подзаряжают.

— С этим я согласен.

— Владимир Степанович, вы тот человек, который имеет полное право давать советы людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Не секрет, многие просто опускают руки, замыкаются в себе, закрываются в четырёх стенах и в конце концов теряют веру в будущее. Вы пример противоположный. Что бы вы посоветовали, ведь порой одно верное слово может вернуть человеку желание жить, приносить пользу…

— Действительно, когда происходит разлом в жизни на «до» и «после», очень тяжело не потерять интерес ко всему окружающему. Маленькому проценту людей удаётся выбраться из этой ситуации. Что бы я пожелал? Самое главное — это не позволять окружающим с тобой сюсюкать. Скажу прямо: нас, инвалидов, жалеть нельзя. От этого мы становимся только слабее. Человек начинает зацикливаться на том, что он, да, весь вот такой ущербный, его надо жалеть, гладить по головке и предоставлять всяческие блага.

И примеров множество. Лично знаком с такими людьми, потому что я и в реабилитационных центрах в Новокузнецке, Иркутске проходил лечение. На многих я посмотрел и понял, что от чрезмерной жалости люди с ограниченными возможностями здоровья только гибнут. Просто не опускайте руки. Я не говорю, что каждый должен себя найти в каком-то там деле, нет, о другом речь. Мой совет — постарайтесь помогать своим родным и близким как словом, так и делом. Инвалид, который обслуживает себя сам, — это большое дело. Он не губит свою мать или отца. Он продлевает им жизнь, а значит, и себе. Один пример приведу: парень в 18 лет неудачно прыгнул с высоты и оказался прикован к кровати. Да, случилось так, что повредил шею, но руки-то шевелятся. Он сам может одеваться. Сам может мыть посуду, готовить еду при желании. А он в противоположность этому: мама, принеси, мама, подай, мама, переверни, мама, одень, мама, купи пивка… Он её, бедную, уже до такой степи замотал, что она в свои 50 похожа на 80-летнюю старушку. И он не думает о том, что будет, если останется один… Поэтому наша задача всячески облегчать жизнь людям, которые нас поддерживают.

— Вы можете себя назвать везучим человеком? Несмотря на тот случай в тайге, вы всё же нашли своего издателя, читателя, друзей…

— Я упал с высоты, когда караулил марала на солонцах… Перелом шейных позвонков. По собственной глупости упал, по собственному недосмотру. Лабаз был сделан из осиновых жердей. А осина под корой имеет свойство быстро гнить. Меня потом мужики чибижекские нашли, вынесли из тайги. Более подробно об этом рассказано в фильме Дениса Жемчугова «Таёжная кровь», можно найти в Интернете.

Несмотря на это падение, я считаю, что мне везёт в жизни. Причём с самого её начала, когда познакомился с миром тайги, с интересными людьми... Меня как будто кто-то подталкивает к хорошим людям. Не знаю, откуда и как это происходит, но, допустим, повезло мне с тётушкой — со Светланой Матвеевной Верясовой, которая стала для меня второй мамой. Анатолий Петрович Статейнов. Его издательство в 1999 году издало мою первую и последующие книги — «Когда цветут эдельвейсы», «Слёзы Чёрной речки», «Таёжная кровь», «Длинная лыжня Чибижека»…

— Он же издал фотоальбом «Владимир Топилин».

— Анатолий Николаевич Глимазенко, возглавивший так называемую инициативную группу, которая занимается решением самых различных вопросов. Касается это издания книг, организации встреч с читателями. Можно назвать редакторов моих книг Тамару Ивановну Щур, Галину Георгиевну Канкееву, художника Анатолия Михайловича Пеганова… Всё шло поэтапно, как-то так размеренно… Бывало, конечно, что и люди попадались на моём пути какие-то непонятные, и что делать с ними, тоже было не совсем ясно мне, как человеку отзывчивому, общительному. Но ничего, всё прошло, научился разбираться, кто есть кто. Остались рядом лишь те, кто меня сопровождал долгие годы, и надо признать, что люди они хорошие, надёжные, в трудную минуту не подведут.

Беседовал

Александр ДУБРОВИН