Хорошего человека должно быть много. Чтобы, как в одеяло, закутаться и согреться теплотой его слов. А слушать в таких случаях хочется бесконечно.

О наболевшем

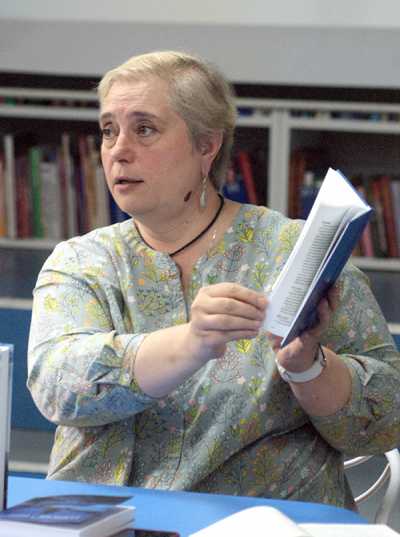

Это про писателя Анастасию Астафьеву, которая побывала в библиотеках Абакана, Саяногорска благодаря межрегиональной акции «Литературные встречи в Хакасии». Сама она приехала из Костромской области, относит себя к писателям-деревенщикам. И когда говорит, что не могла уронить честь фамилии, напоминает тем самым о своём отце — Викторе Петровиче, чьё 100-летие отмечалось 1 мая. Именно в этот день в Овсянке открылся Национальный центр имени В.П. Астафьева.

— Мы туда первого числа не поехали, побоялись, что нас затопчут. Съездили девятого и были в полном восторге от всего увиденного. Там удивительная атмосфера. Если будет возможность, обязательно посетите, — говорит Анастасия Викторовна.

По её словам, подобные центры могут появиться в Сростках и Иркутске, которые уже неразрывно связаны с именами Василия Шукшина и Валентина Распутина. Есть идея создать своеобразный сибирский треугольник. Но воплотится ли она, соединив вместе жизни и творчество писателей-деревенщиков, пока вопрос.

— С развалом Советского Союза появилось ощущение, что деревенская проза никому не нужна. Вроде как и деревни не осталось, нужно просто делать деньги и больше ничего, — говорит Анастасия Викторовна о наболевшем. — Когда я в 2022 году со своим сборником рассказов «Для особого случая» попала в короткий список литературной премии «Ясная Поляна» (просто чудо какое-то), мы разговорились с нашими ведущими писателями. «Вот мы так рады… — говорили они. — У нас же нет сейчас деревенской прозы». «Да есть она, — объясняла я, — просто её не издают. Поэтому о ней никто не знает». На самом деле о деревне пишут. Я, представляющая Костромскую область, Наталья Мелёхина из Вологды, Максим Васюнов из Москвы и Артём Попов из Северодвинска не просто же так представили манифест «Новой волны деревенской прозы» 25 мая 2023 года. Мы следуем традициям когорты деревенщиков 60 — 70-х годов, как там сказано, равняясь на Василия Ивановича Белова, Валентина Григорьевича Распутина, Виктора Петровича Астафьева, Фёдора Александровича Абрамова, Василия Макаровича Шукшина, Бориса Андреевича Можаева. И мы тем самым как раз настаиваем на том, что эта проза существует. Что её пишут люди от 40 до 60 лет. Наша задача — движение возобновить. Важно рассказывать о том, как сейчас живёт село. Никуда эти 40 процентов населения не делись. Тем более есть такая тенденция: молодые не хотят из села уезжать. Хотят растить детей в экологически чистой среде, в своём доме, на своей земле. От многих слышала: «Если бы была работа, то никуда бы не поехали». Поэтому отток молодёжи зачастую вынужденный.

С радостью и в то же время с болью в сердце она рассказывает о поездках по стране. Часто приходится общаться с людьми и каждый раз ловить себя на мысли: сельчане живут как будто с чувством вины — про них кино не снимают, в журналах не пишут.

— Когда с ними начинаешь разговаривать об их жизни на их языке, у них прямо глаза загораются. Как будто дышать по-другому начинают. В каждом слове своём пытаются донести главную мысль: «Да, мы есть». Отклик идёт мощнейший. Я живу в сельской местности уже десять лет и понимаю, что начатый мной цикл рассказов «Для особого случая» не закончится, потому что это как в «Санта-Барбаре». В деревне всё на виду. Это не в городе, когда поднялся на свой этаж, дверь захлопнул, и что там у тебя происходит в квартире, никто не знает и знать не желает. Пока не приедет полиция, — улыбается Анастасия Викторовна. — В деревне, как бы ты ни старался что-то скрыть, всё равно узнают. Многие истории я просто услышала. Позвали, например, соседи в баню. Сели за стол, разговоры начались. Иногда такое всплывает! Или на остановке стоишь, или в автобусе едешь — только успевай подслушивать.

Истории создания её рассказов в какой-то степени заслуживают отдельного повествования, потому что не всё находит своё место в книгах.

— Живёт у нас в селе Танька. Колоритная, с характером. Но синюха полная, — приведём в качестве примера одну из историй, лёгших в основу рассказа. — До того она допилась, что муж забрал сына и уехал жить в другой район. А потом, как выяснилось, съездил на «Давай поженимся». Я, естественно, узнала его фамилию, посмотрела ту самую передачу. Грех рассказ не написать. Он так и называется «Давай поженимся». Что-то додумала, прибавила. Если беру историю из жизни, это же не значит, что должно описываться всё досконально. Художественное произведение подразумевает и долю вымысла.

О, эта «сладкая жизнь»!

— Я начала писать в 15 лет. Сознательно литературным творчеством занимаюсь почти 34 года. Первая книга, о которой иногда говорят, была сделана собственными руками, — вспоминает Анастасия Астафьева. — Я люблю рассказывать эту историю. Шёл 1990 год. Ещё не развалился Советский Союз. Был объявлен конкурс на лучшую детскую рукописную книгу.

У меня книжка называлась «Сладкая жизнь». Это был сборник басен в прозе на очень злободневные темы. Как и положено, все истории были показаны на примере животных. Одна басня про то, как муравьи протестуют против поворота ручья. Тогда была актуальна тема засушливых регионов страны, хотели решить вопрос за счёт сибирских рек. Про перестройку там было. В одной из басен медведь решил заколотить все кабаки — отсылка к Горбачёву с его сухим законом. Подошла с юмором, где-то психологизма добавила. Картинки нарисовала, на машинке всё отпечатала, листы сшила, сделала обложку. На всякий случай отксерокопировала.

Книгу я на конкурс отправила, и, вот представьте, через какое-то время всесоюзное общество «Книга» собирает в Ялте на три дня огромное количество детей. По-моему, вся девятиэтажная гостиница была заполнена такими вот авторами, как я, и их родителями, бабушками, дедушками. Ребёнок же сам по себе не поедет, минимум один сопровождающий. Нас три раза в день кормили, возили на экскурсии, развлекали как могли. Представляете, какие средства вкладывались в детское творчество, в литературу! А так как детей не принято обижать, всем вручили дипломы, призы. Меня наградили за третье место.

Оттуда я поехала в Ленинградскую область, в Дом творчества кинематографистов «Репино». Меня там ждала мама. Но суть не в этом. Там отдыхал Игорь Можейко — тот самый Кир Булычёв, который написал фантастические книги про Алису Селезнёву. Мама меня всегда приучала к самостоятельности, поэтому сказала: «Если хочешь подарить свою книжку, подходи сама». И я к нему на дрожащих ногах подошла с ксерокопией «Сладкой жизни».

Эту историю я люблю рассказывать, подчёркивая уровень культуры нашей прошлой интеллигенции. Как сказал один умный человек: «Ася, понимание слова «интеллигент» очень сильно изменилось». Те творцы в первую очередь были внимательны ко всем, кто к ним так или иначе обращался. Ну, погладил бы девочку по голове, сказал: «Пиши, милая, дальше», — и пошёл себе. Нет, Игорь Всеволодович с уважением отнёсся к творчеству ребёнка: будучи на отдыхе, всё прочитал, напечатал на машинке полторы страницы подробного разбора каждой басни, указал на достоинства, ошибки. У меня была фраза наподобие той, что мочиться коту не хотелось, поэтому он перепрыгнул через лужу. Он мне объяснил разницу между «мочиться» и «мокнуть». Так что первая в моей жизни рецензия была от Кира Булычёва. Невероятный человек. С невероятной энергетикой. Очень тёплый. Очень добрый. До сих пор помню слова, которые он написал на титуле брошюры «Апология», которую мне подарил 23 ноября 1990 года: «Насте Веселовой на память о будущих встречах. Желаю успехов. Кир Булычёв».

О столкновении города и деревни

Анастасия Викторовна пишет в разных жанрах. Сначала родилась романтическая повесть «Маска», затем психологический детектив «Сети Арахны». Повесть в рассказах «Июньский снег» — о буднях в начальной школе. Потом были повесть «Чужая война», сценарий художественного фильма «Территория», пьеса «Письма к отцу»… Во время учёбы в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения по специальности «Киноведение» потянуло, как она говорит, ещё и на сюрреализм — появился рассказ «Двойная экспозиция».

В 2010 году у Анастасии Астафьевой вышел в свет роман «То, чего не было». А в 2022-м сборник рассказов «Для особого случая» получил премию «Чистая книга» имени Фёдора Абрамова и вошёл в короткий список литературной премии «Ясная Поляна». Кстати, в Союзе российских писателей она с 2000 года.

— Одна из новых тем для написания книг — столкновение города и деревни. Люди начинают сейчас бежать в сельскую местность, устав от городских проблем. Я называю это нападением, потому что они не хотят учитывать интересы других, беспардонно вносят свой менталитет в устоявшийся годами уклад жизни сельчан. Раньше городские жители недолюбливали деревенских, вроде как отсталые, а сейчас всё наоборот. Только горожане забывают, что сегодня никто ни от кого не отстал. Ходят все в одинаковом, телефоны у всех одинаковые… Везде есть интернет. И вот они переезжают, начинают диктовать свои условия. Когда нас коснулось, мы первое, что сделали, пошли объяснять, — про наш водопровод. Он старый, больших нагрузок не выдерживает, есть определённые условия, которые требуется соблюдать.

Ну и что? «У нас всё будет как в квартире». Наставили себе унитазов и ванн. Представляете, какой напорище? У нас два раза в январе прорвало водопровод и затопило подвал. Разговаривать — как со стенкой. Мы ещё и виноваты во всём.

Плюс — мусор. Они привыкли, что за ними убирают. Бездонное количество мусора производят горожане в сельской местности... Причём, что интересно, не отстают от столичных понаехавших свои — те, кто живёт в райцентре. Едут и по пути из окна машины выкидывают пакеты с мусором. Просто по рукам сечь хочется! Вот эта проблема никуда не делась. Надо продолжать писать об этом.

В своём манифесте «Новой волны деревенской прозы» мы и говорим о том, что «Беловский лад» уходит в небытие, «не осталось ныне живущих людей, даже из старшего поколения, которые бы лично застали лад прежнего крестьянского мироустройства». Да, таких старух, поколения военных вдов, с их колоритным характером почти уже нет и не будет. И нужно признать, что новое поколение деревенских старух не хочет работать на земле. Им это не надо. Они идут в магазин и покупают тот же самый лук. Зачем садить, когда всё есть на прилавках. Как бы на них взглянули их бабки, прабабки, узнав, что молоко, сметану те покупают в магазине. Это же подспудное развращение. Живут в деревне и не хотят заготавливать сено. «Я лучше куплю». А ведь ещё в 90-е годы все держали скот. Не такой большой период времени прошёл на самом деле. И я в какой-то степени могу их понять, техники нет в селе, а купить на собственные сбережения невозможно. Нужны миллионы на покупку того же трактора.

О точке кипения

— Анастасия Викторовна, вы единственный раз встречались с отцом, потом переписывались. Какое впечатление оставила та встреча?

— У меня есть пьеса «Письма к отцу» (в интернете можно найти). Там всё написано, зачем пересказывать. Другое дело, что это изложено 20 лет назад. Я по-другому себя сейчас ощущаю. Но не осталось у меня никаких к нему претензий. Чем старше становлюсь, тем больше его понимаю.

— На каких книгах вы выросли?

— Ой, я столько читала! У нас много прекрасной сильной прозы и поэзии. Я люблю Гоголя, Чехова, Маркеса... У Виктора Петровича с удовольствием перечитываю «Царь-рыбу» и «Последний поклон».

Сейчас, даже стыдно признаться, всё меньше времени остаётся на чтение.

Из современных книг посоветовала бы прочитать «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова. Обязательно найдите. Это наш современный автор-деревенщик. Из Карелии… А называть тех, кто постоянно замечен в коротких списках ведущих премий, не хочу. Вроде ситуация в стране меняется, второй год идут разговоры, что мы за настоящую литературу, за русский язык, но по итогам премиальных сезонов пока этого не скажешь. Принято почему-то считать, что если нет в книге какого-то закрученного сюжета с трупами, извращенцами и так далее, то никто это читать не станет. Тенденция налицо не очень хорошая. Сколько можно ездить по этим рельсам?

— Всегда интересует писательская кухня.

— Я из тех, кто пишет только по вдохновению. Есть те, которые говорят, будто никакого вдохновения нет, всё это чушь собачья, надо просто работать. Это их мнение, я все эти 35 лет пишу исключительно по зову сердца и души. Я если что-то услышу, то за стол сажусь не сразу. Пережёвываю, перевариваю, в затылке аж всё кипит. Когда до какой-то точки кипения доходит, только тогда сажусь за стол. Значит, сюжет вызрел полностью. Если рассказ вынашиваю, за вечер могу написать. Зато у меня черновик как чистовик — практически не правлю. Романы, конечно, пишутся дольше… Иногда думаешь, сюжет так закончится, а он выкручивается по-другому. Герои начинают управлять автором. И, если они хотят идти направо, налево не отправишь, иначе получится нечто неправдоподобное.

— Есть неоконченные вещи?

— Да. Начинаешь писать, а потом понимаешь, что ещё не время. Либо наоборот: ты уже опоздала. Бывает, что в процессе написания охладеваешь к сюжету. Становится не так интересен, как поначалу казалось.

У меня есть повесть «Столетник с мёдом». Далась она мне очень тяжело. Я к ней подступалась три раза. В 2007 году написала, как я теперь знаю, треть книги. Всё так лилось «по вдохновению» — и вдруг: чик — замолчало внутри тебя. Потом я к ней году в 2015-м вернулась. Мама прочитала черновик. «Хорошее начало, — говорит, — жалко, если не закончишь». Я прислушалась к пространству — нет, молчит. И вот в 2021 году разбирала архивы, нашла написанное, перечитала, взбудоражила себя и взялась за неё в третий раз. Поняла, что если не допишу сейчас, она сгинет. И очень счастлива, что закончила. Люблю это произведение. Хотя сомневалась... Помню, говорила маме: «15 лет прошло. Я уже живу по-другому. Я пишу по-другому. Я чувствую по-другому. Как мне в эту реку войти? Надо же, чтобы не было вот этого шва между мной той и сегодняшней». Я дописывала её две недели. У меня голова болела как никогда. От напряжения, от страха, что ничего не получится. Закончила, маме отдала: «Есть шов?» «Нет шва. Тональность в тональность…» Было трудно, но огромное счастье, что всё удалось.

— Мама ваш главный помощник?

— Она же и писатель, и журналист… Мой редактор, критик. Она у меня мало что правит.

— А село у вас большое?

— Село? Три жилых дома на одной улице.

— Хозяйство, наверное, большое держите?

— Две кошки — наше хозяйство. Я уже думала про то, что пора про живность свою писать. Сейчас это модно — многие рассказывают про своих кошек и собак. Так что тем для творчества достаточно.

Александр ДУБРОВИН